Formlabs Fuse 1+30Wで加速する和歌山県立桐蔭高等学校の世界挑戦

1990年代に大手が独占していた3Dプリンタ は、小型・低価格化が進み、教育現場でも普及しました。

和歌山県立桐蔭高等学校の科学部は、3Dプリンタを活用して世界大会へ挑戦中です。顧問1名と部員3名に取材しました。

- ●顧問:藤木 郁久先生

- ●部員:上野 朝陽さん (ロボット・回路設計担当)

- ●部員:明間 遥駒さん (プログラミング・ホイール設計担当)

- ●部員:松井 宏道さん (部品実装・組立担当)

県内有数の進学校である同校は、サッカーロボットで世界一を狙う科学部に「Fuse 1+30W」を導入しました。その経緯と成果を伺います。

導入の背景と課題

進学校でありながら部活動にも全力で取り組み、目指すは世界一!

和歌山県立桐蔭高等学校 は県内トップクラスの進学校でありながら、「文武両道」を掲げ部活動にも全力です。同校は中高一貫校のため、科学部には中学生27名と高校生57名 が所属しています。

同部は2010年の缶サット 甲子園優勝、2019年 イタリア世界大会出場など、世界レベルの実績を持ちます(缶サット=350 ml缶サイズの小型模擬衛星でミッション達成度を競う高校生の競技 )。

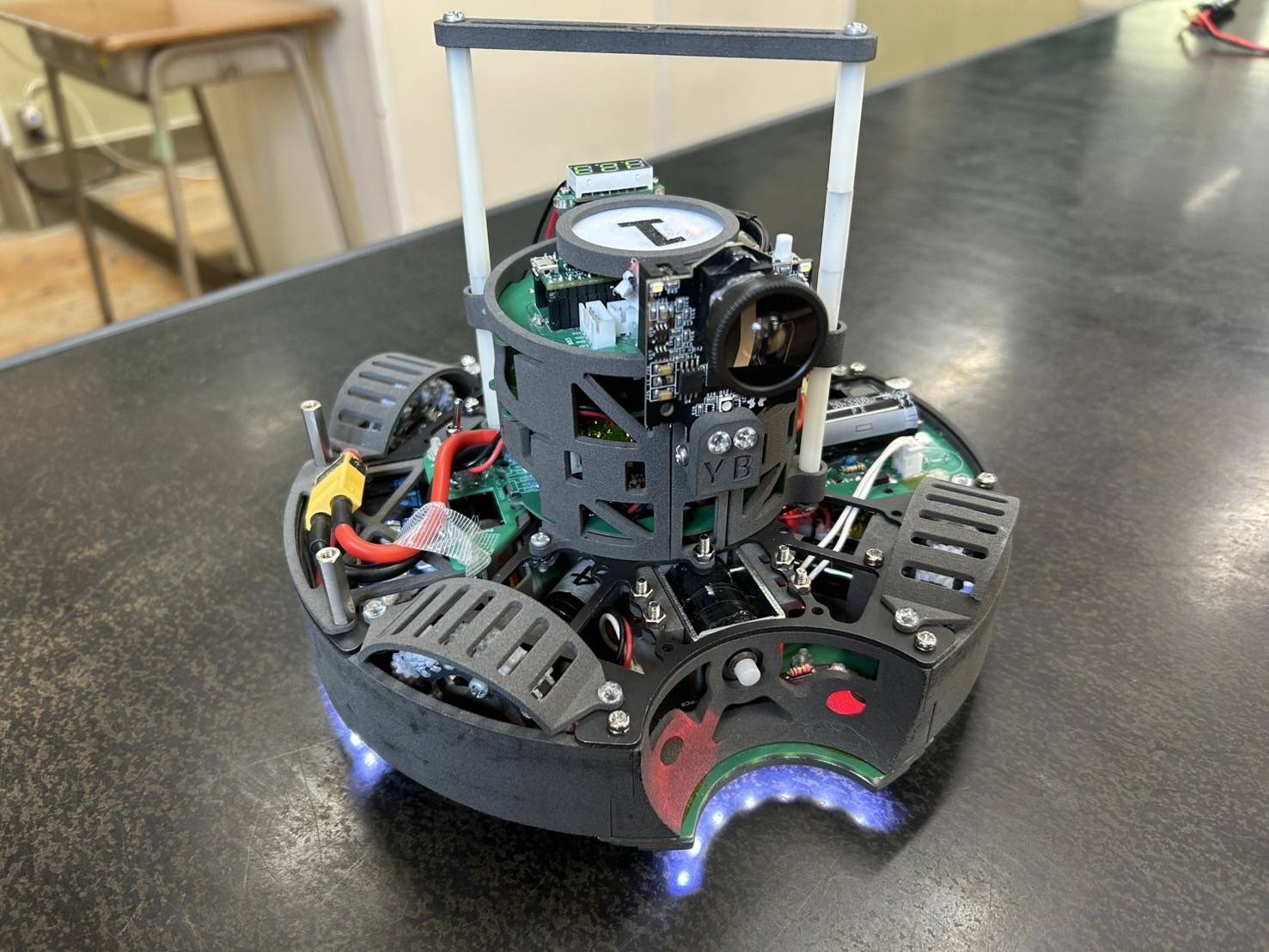

今回インタビューしたのは「Toin ADMIX」 というチームを組み、ロボカップジュニアジャパンオープンの「サッカーライトウェイト部門」に出場したメンバーです。この競技は、自律型

ロボット2台(攻撃・守備)で戦うサッカー形式となっています。

寸法精度が低く、積層に失敗することもあった従来の3Dプリンタ

従来の熱溶解積層方式(FFF=Fused Filament

Fabrication)3Dプリンタでも部品を内製でき、外注すれば約1週間かかるところを、「前夜に材料をセットすれば翌朝には完成」という大幅な時間短縮が実現していました。

しかしその利点の陰で、いくつかの深刻な課題が顕在化していたのも事実です。まず、冷却時の収縮によって寸法ずれが発生し、設計寸法を補正する手間が避けられませんでした。加えて、収縮を見越してあえて大きめに設計するなど、本来不要なノウハウが必要になり、設計自由度が制限されていました。

さらに、一層目が剥がれて途中で造形が止まる失敗も頻発し、大会直前のタイトなスケジュールでは致命的なロスとなることもありました。こうした精度不足と造形不安定性が、高性能プリンターへの刷新を促す大きな要因になったのです。

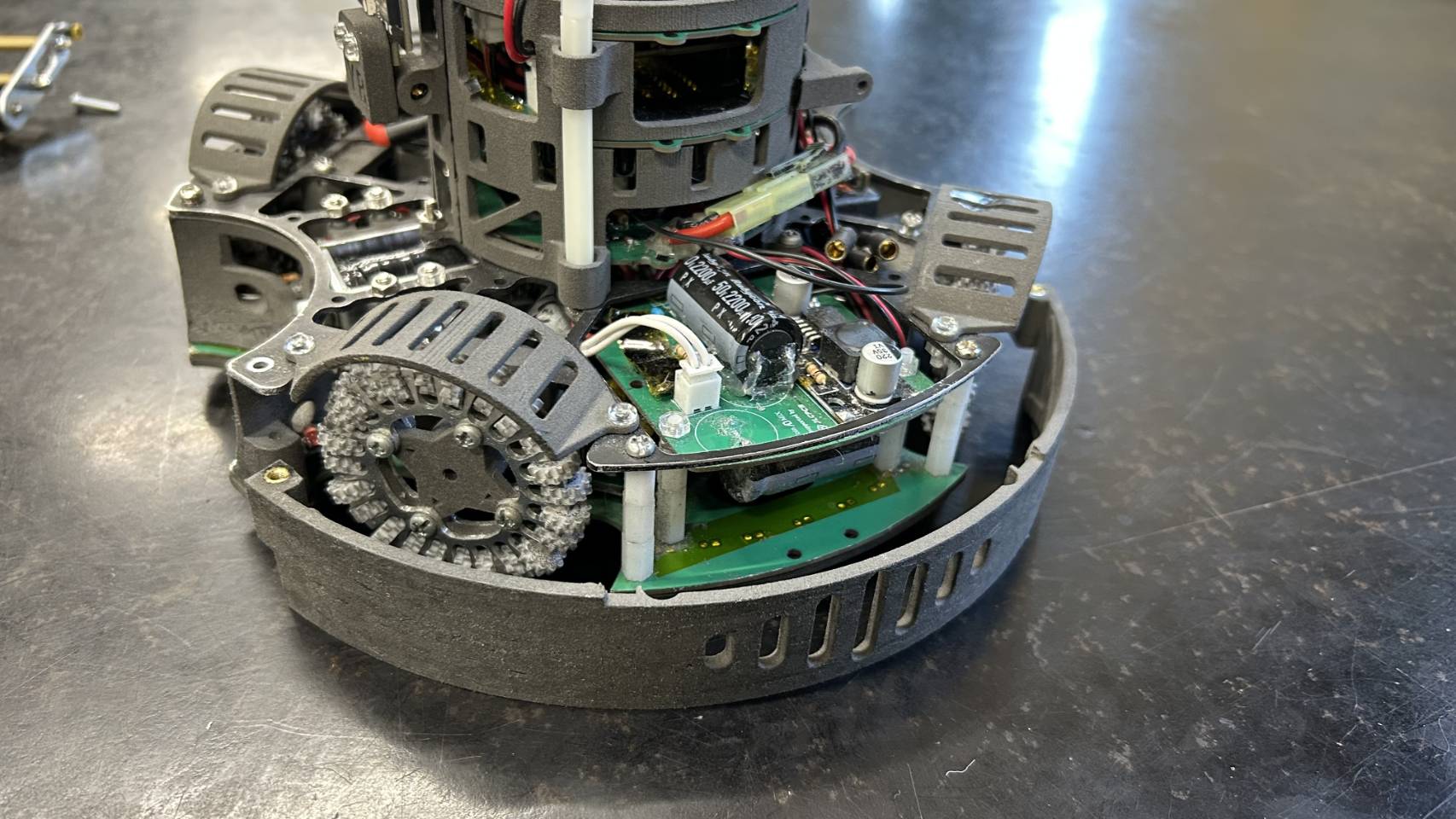

図1 世界一を目指して生徒自ら設計・製作したサッカーロボット

なぜ、科学部は「Formlabs × デジタルファクトリー」を部品製作のパートナーに選んだのか?

Formlabsの3Dプリンタとの出会いは、藤木先生が偶然参加した技術講習会でした。そこで興味を持った先生は、後日、東京出張に合わせて当社ショールームにお越しになりました。

展示サンプルは、知恵の輪のように複雑な部品を分解せず一体で造形されており、その精密さが高く評価されました。Fuse

1+30Wは接合済みの状態で造形できるため、従来は分割・接着が必要だったパーツも一括で作成できます。この特長により、 ロボット設計の自由度が一気に広がりました。

導入検討の段階ではデジタルファクトリーによる丁寧な説明と、補助金申請までをサポートする手厚い支援が大きな安心材料となりました。 生徒たちも精度や一体成形を高く評価し、導入への期待が高まり、Fuse

1+30Wの導入が正式に決定しました。

生徒たちが使いやすく、課題を解決できる機種を導入

今回導入いただいたのは「Fuse 1+30W」というタイプで、粉末焼結方式(SLS=Selective Laser Sintering)で積層する3Dプリンタです。これはNylon

12などの粉末をレーザー光で焼結することで、部品を製作(積層)できます。

科学部では3Dプリンタを使う場合、次のようなフローで行っています。

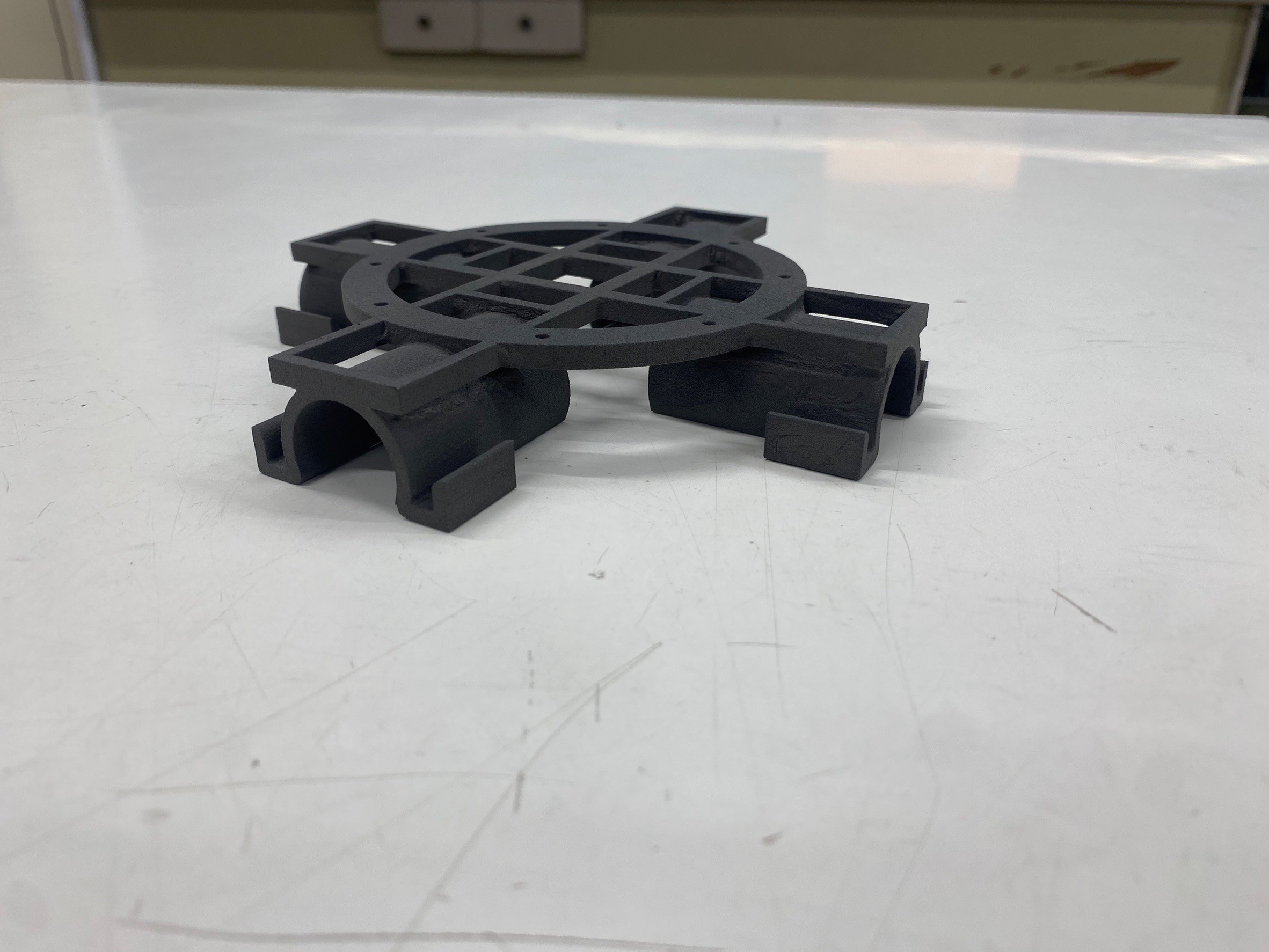

1. 生徒が3D CADで部品を設計

2. 3Dモデルのデータ(ファイル)を3Dプリンタに入力

3. 帰宅前に3Dプリンタに素材をセット

4. 翌日(部活動時)に部品の仕上がりを確認

Fuse 1+30Wは価格の高さから当初は許可制運用が想定されましたが、生徒の習熟が想定を上回ったため、現在は日常的な運用が生徒に委ねられています。当初懸念されていた運用面の課題は払拭され、生徒たちはFuse

1+30Wを使いこなしています。生徒だけでも簡単に扱え、自由な発想を形にできるので、ものづくりの楽しさと学びを最大限に引き出します。

なお、装置納品直後に一時的な動作の不安定さが生じた際も迅速・的確な対応で即日改善され、以降の運用も安定しています。デジタルファクトリーのサポートは「サポート面でも信頼できる」と高く評価されています。

図2 部品製作において生徒たちの良きパートナーとなっている「Fuse 1+30W」

寸法精度の高さだけでなく、さまざまなメリットがあるFuse 1+30W

精度面の課題は解消され、ロボット製作に支障はありません。特に厳しい精度が求められるのは、モーターの取付部品です。モーターを所定の位置に固定するのはもちろんですが、回転軸を持つためX軸、Y軸、Z軸の傾きの精度も求められます。Fuse

1+30Wでは1 mm以内の精度が確保されています。

そのうえ、3Dプリンタ自身が積層に失敗することもなくなりました。3D CADデータを送信し材料をセットするだけで、設計どおりに造形できます。

積層容積(寸法)にも違いがあります。(いずれもW×D×H)

● 従来型 :150mm×150mm×150mm

● Fuse 1+30W :165mm×165mm×300mm

3Dプリンタでは、一度の造形で部品を一つだけ作るのではなく、造形エリアに入る範囲で複数の部品をまとめて造形する方が効率的です。科学部でも造形エリアの大きいFuse

1+30Wを活用し、予備を含む各種パーツを同時に造形しています。これによりプリンタの 起動回数が減り、試作サイクルが短縮されました。

Fuse 1+30Wはサポート材を必要としないため、造形時間を短縮しつつ複雑な形状もそのまま出力できます。また、使用素材のNylon

12はPLAやABSより高強度であるため、肉厚を薄くしても剛性を保て、部品を10~100g軽量化できました。総重量1.4 kgのサッカーロボットでは、この軽量化が機動性向上に直結しています。

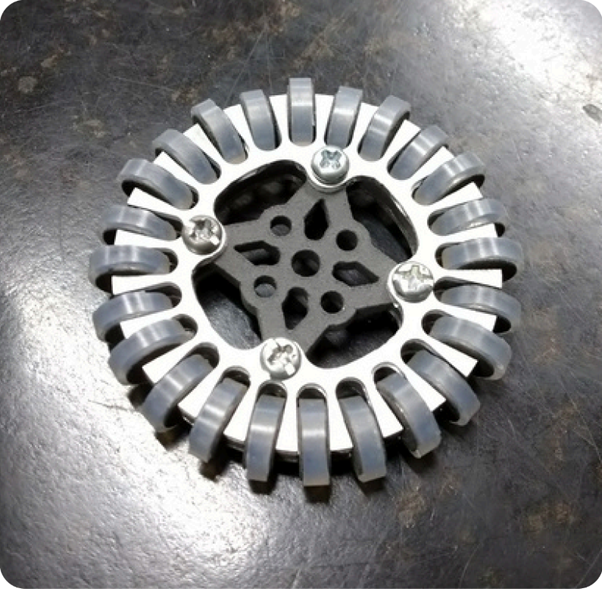

さらに、一体成形機能により蝶板などを組み立てずに造形でき、脱落リスクがなくなりました。こうした性能は藤木先生にも生徒にも高く評価されています。

これは部品製作には直接関係ありませんが、積層後にステージに残った素材(粉末)は、次回以降の積層で繰り返し使用できます。そのため、ランニングコストの低減にも寄与しています。

図3 高い精度が要求される部品を製作

図4 カバー(フタ)開閉のための蝶板を一体部品として製作

Fuse 1+30Wを実際に使ったからこそ分かったベネフィット

最後に、Formlabs製3Dプリンタの導入を検討されている方へ向けたメッセージをご紹介します。

藤木先生

「生徒が自由に挑戦できる環境づくりが何より大切です。世界大会を視野に入れるなど高い目標を掲げれば、自発的に学び、行動するようになります。導入コストが課題になる場合は、国や企業の補助金を活用することをおすすめします。」

上野さん(機械設計担当)

「従来機では設計どおりの精度が出ませんでしたが、Fuse 1+30Wなら問題ありません。日本一、そして世界一を目指すうえで心強い存在です。」

明間さん(ホイール設計担当)

「以前はオムニホイールが割れることもありましたが、Fuse 1+30Wで造形してからはトラブルが解消しました。強度が必要な部品にも安心して使えます。」

松井さん

「これほど高性能な3Dプリンタを高校生のうちに扱えたことは、将来にわたって貴重な経験になると思います。」

図5 Fuse 1+30Wによって強度がアップしたオムニホイール(走行用ホイール)

【学校紹介】

校章.jpg)

和歌山県立桐蔭高等学校

〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上5丁目6−18

校長 深野 泰宏

HP:https://www.toin-h.wakayama-c.ed.jp/

和歌山県立桐蔭高等学校は、明治12(1879)年創立の公立中高一貫校です。県内屈指の大学進学率を誇り、旧帝国大学を含む国立大学や難関私立大学へ数多くの卒業生を輩出しています。文武両道を念頭に勉学だけでなく部活動にも力を入れています。

科学部は、ものづくりを通じて世界に挑戦することを目標に活動しております。サッカーロボットや宇宙教育(宇宙甲子園 缶サット部門 /ロケット部門)、ドローンプログラミングチャレンジに加え、FLL(FIRST LEGO

League)やWRO(World Robot Olympiad)への出場にも挑戦しています。さらに、顧問の藤木先生が事務局長を務める和歌山県宇宙教育研究会(https://wakayama-space.org/)と連携し、小・中学生向けのロボット教室やモデルロケット教室を定期開催しています。これら教育プログラムでもFuse

1+30Wで造形した部品が教材として活躍することが期待されています。