3Dプリンタという言葉が広く知られるようになったのは、3Dプリンタブームが起きた2012年頃からです。

現在は、当時とは比較にならないほど多くのメーカーが参入し、様々な方式が開発され、装置の種類が増え、お客様の選択肢が格段に広がりました。

3Dプリンタを選定する上でのポイントは多岐に渡りそれぞれで異なると思いますが、ここでは絶対に外すことが出来ない重要なポイント6個を紹介します。

- ・3Dプリンタの導入目的

- ・材料と造形方式

- ・造形サイズ

- ・造形モデルの精度

- ・耐久性&保守サポート

- ・消耗品等の安定供給

これらを簡単に紹介します。

3Dプリンタの導入目的

設計中の部品の試作品を作りたい、お客様向けサンプルを作りたい、治工具などに利用したい、部品製造を行いたいなど、それぞれの3Dプリンタ導入目的があると思います。まずは3Dプリンタ導入の目的をしっかりと抑えましょう。目的が多岐に渡る場合は、優先順位をつけるだけでも選定しやすくなります。

材料と造形方式

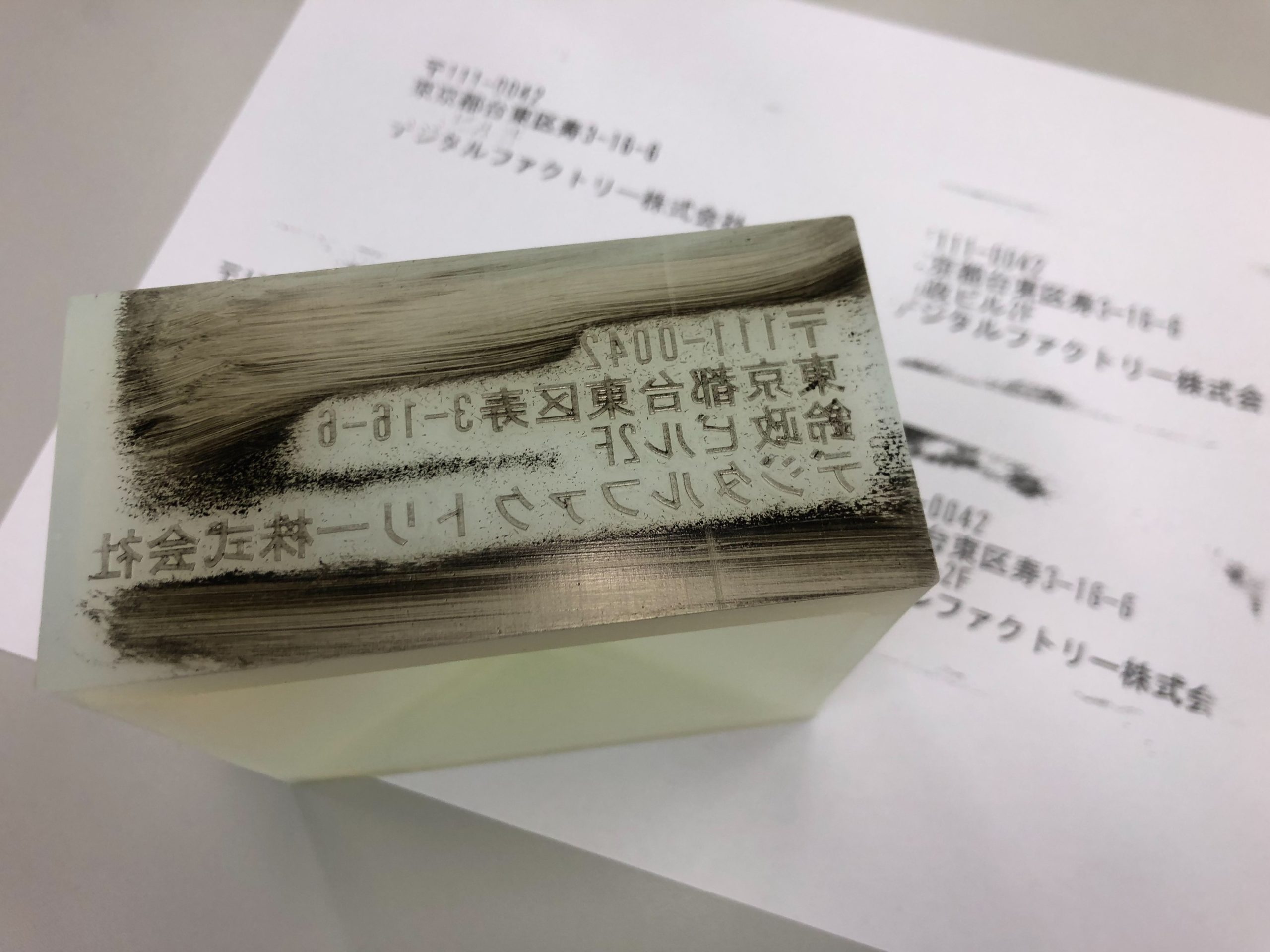

3Dプリンタの導入目的が定まったら、その目的にかなう材料が使える3Dプリンタを選択する必要があります。3Dプリンタで使用できる材料は造形方式と密接な関係にあるため、どの方式を選ぶかによって材料もほぼ決まります。

造形サイズ

3Dプリンタ導入目的からおおよそのサイズを予測し、3Dプリンタが造形できる最大サイズと比較し選定する必要があります。当然ながら造形サイズが大きな装置は必要な設置スペースが広く、価格も高めで、運用開始後の保守費用なども高くなる傾向があります。本当に必要なサイズを見極めないとコストが膨らんでしまうので注意が必要です。

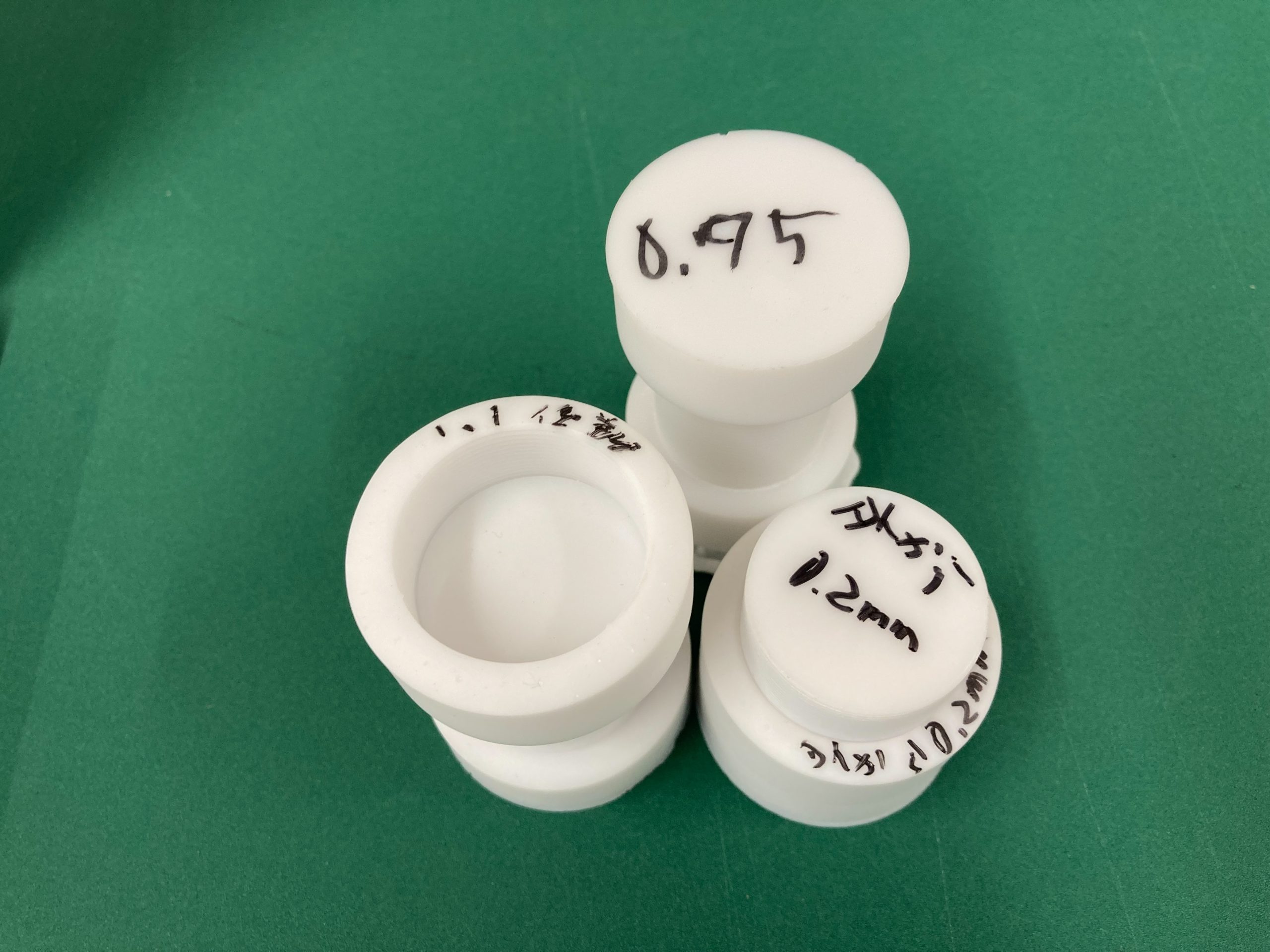

造形モデルの精度

3Dプリンタで造形されたモデルの精度は、多くの方が最も気になるところだと思います。造形モデルの精度に影響を与えるスペックとして積層厚や解像度などがありますが、これらの数値が良いと、必ず寸法精度も良いというわけではありません。これらの値は精度そのものよりも、造形モデルの表現力の高さを示すことが多いです。必ずデータによるテスト造形を依頼し、お客様自身で確認することをお勧めします。

耐久性/保守サポート

3Dプリンタと一口でいってもピンキリで、手に入れやすい低価格のシステムから、高額なシステムまで幅広くあります。ビジネス用途の場合、一定程度の期間、継続的に安定して使用できることが求められるかと思いますが、故障時の修理体制、導入後の保守サポートなどがある3Dプリンタかどうかをしっかりと確認しましょう。

消耗品等の安定供給

安定して消耗品を購入できるか、故障/トラブル時はスムースに対応してもらえるのかなど、事前に確認が必要です。最近は新興メーカーが増えたり、海外から個人輸入したりするケースがあるので、そういうところが扱っているマイナーな3Dプリンタを選んでしまうと、案外こういった事で困るかもしれません。老舗メーカーや、ワールドワイドで活躍しているメーカーで扱っている3Dプリンタを選定すれば、はこういった点では安心材料になることが多いです。

まとめ

3Dプリンタ選定の代表的な重要ポイントは、導入目的、材料と造形方式、造形サイズ、造形モデルの精度、耐久性と保守サポート、消耗品等の安定供給の6つです。。導入目的がはっきりしていなければ、必要な機能や性能を見極めることができず、失敗する可能性があります。また、材料と造形方式、造形サイズ、造形モデルの精度は、選定する3Dプリンタによって異なるため、それぞれを比較し、自社のニーズに合わせて選択する必要があります。